在来線工事

世界一時間に正確で、世界一安全と言われている日本の鉄道は、通勤や通学、その他様々な場面で利用されています。その鉄道を支え、安全を守ることが私たちの仕事です。

鉄道を利用される方々が安心して目的地まで辿り着けるよう、列車と列車の合間の限られた時間の中で、線路のメンテナンス工事を日々行っています。

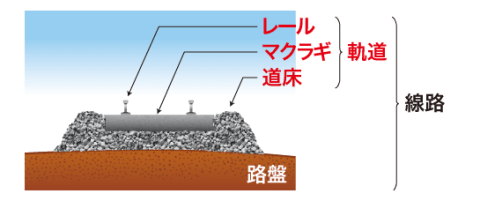

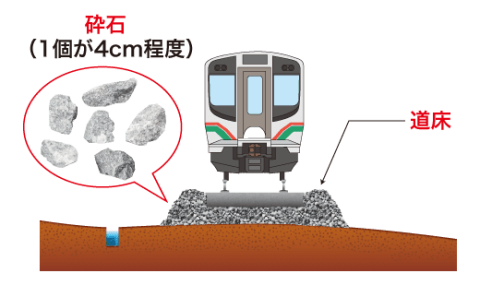

線路の構造について

線路はレール、マクラギ、道床と呼ばれる砕石構造の層からなる軌道と、それを支えている路盤で構成されます。

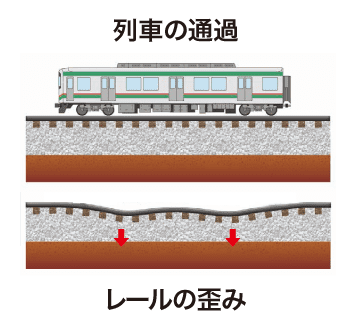

軌道整備について

列車が安全に走行するためには、常に良好な状態に保つことが求められます。

列車が日々繰り返して通過すると、線路は少しずつ歪みが生じるため、手入れをする必要があり、お客様に安全と快適な乗り心地を提供するためには、「ミリ」単位の精度での整備が求められます。

線路を直す仕事は、人力により「タイタンパー」という器具を使用したり、線路上を走るように改良したバックホウを利用したりして、マクラギ下面の道床をつき固め、歪んだ線路の整正を行っています。

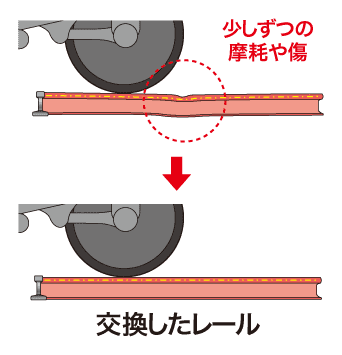

レール交換について

レールは常に列車の車輪と接触しており、少しずつ摩耗したり、傷がついたりしますので、定期的な交換が必要です。

レールの長さは基本的に1本25mで、それがつながって線路ができています。

現在は、レールとレールを溶接し200m以上の長いレールにした、ロングレールが主流です。

「ガタン、ゴトン」という振動を抑えて乗り心地を良くするだけでなく、騒音を少なくするメリット等もあります。

そのため何百mもあるレールを一気に交換していく、スケールの大きい作業が行われます。

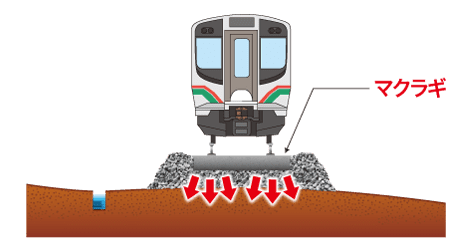

マクラギ交換について

マクラギは、はしご状に敷き並べられた木やコンクリートでできていて、レールを押さえ、左右レールの幅を一定に保ち、列車の荷重・振動を道床に分散させる役目があります。

破損や経年による腐食等が発生しますので、定期的に交換します。マクラギ交換は、バックホウを使用した作業が主流で、グリッパーというハサミ型のアタッチメントを取り付けて、まるで人の手のように器用に作業を行います。

道床交換について

道床は、大きさが4cm程度の砕石で、マクラギの下に25cm程度に敷き詰めてあります。

日々の列車走行により、砕石は少しずつ劣化するほか、風雨等による影響で土砂等が混ざってしまい、クッションの役目を果たさなくなることがあります。そのため、定期的に交換し線路を安定させる必要があります。

道床交換は、レールを支える土台づくりとして重要な仕事の一つです。

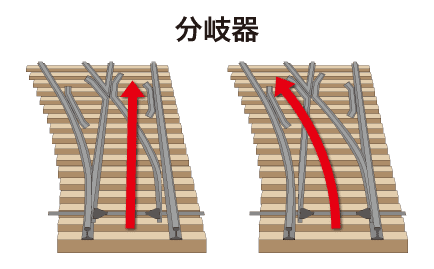

分岐器交換について

分岐器とは線路を2方向へ分けるための装置で、レールが交差する複雑な構造をしています。

そのため線路では一番の弱点と言われており、交換の頻度が多くなります。その中で、分岐器全部を交換する作業は、最大の見せ場となります。大きな分岐器を多くの人数でわずか数時間で交換します。

特殊な分岐器の場合は、数百人規模になる場合もあります。

新幹線工事

開業当初は時速240km/hであった東北新幹線が、時代のニーズもあり、今や最高速度は時速320km/h。世界でもトップクラスの高速運転になっています。

私たちは、日本で最も長い距離を走る東北新幹線の安全を守り、より高度な挑戦を支えます。

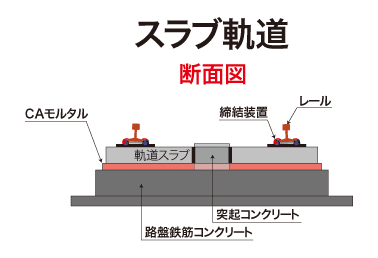

線路構造について

新幹線の軌道構造は、基本的にスラブ軌道が採用されています。

スラブ軌道とは路盤鉄筋コンクリートや突起コンクリート、CAモルタル、軌道スラブから構成され、その上に締結装置とレールが敷設されています。

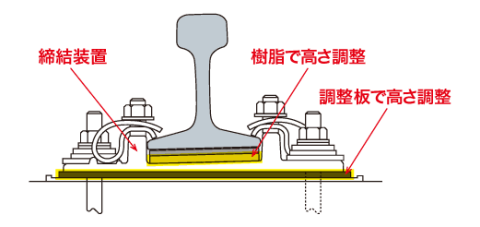

レール面整正について

新幹線の軌道は線路の歪みが発生しにくく、高速運転に耐える強い構造ですが、経年や高速で列車が繰り返し通過することにより、少しずつ歪みが発生します。レールのわずかな凹凸を整正するため、レール底部に樹脂を注入したり、調整板を挿入したりして調整します。

0.5mm単位で線路を仕上げる技術こそが新幹線の高速走行を可能にし、お客様の快適な乗り心地や高速走行を支えています。

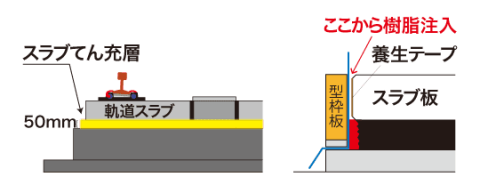

スラブてん充層補修について

軌道スラブの下のCAモルタルは、スラブてん充層と呼ばれ、厚さ50mm程度であり、軌道スラブを支えています。

スラブてん充層は、経年や繰り返しの列車荷重等により、劣化すると軌道スラブを支えることが不安定になり、線路の歪みに発展します。そのため、私たちはこの劣化部分を削り取り、型枠を組み、補修材の樹脂を流し込んで、劣化箇所の補修を行っています。

スラブてん充層補修は、新幹線のレールを支える土台づくりとして、とても重要な仕事の一つです。

スラブてん充層補修は、新幹線のレールを支える土台づくりとして、とても重要な仕事の一つです。

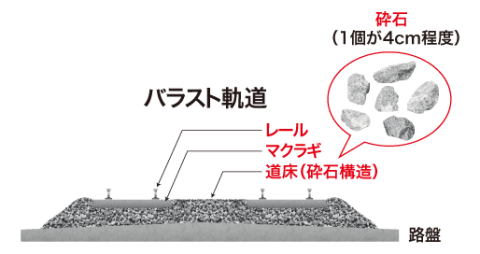

道床交換について

一部の駅構内などでは、砕石を用いたバラスト軌道が採用されています。

バラスト軌道は、レール、マクラギ、道床と呼ばれる砕石構造の層からなる軌道と、それを支えている路盤で構成されています。道床は、大きさが4cm程度の砕石で、マクラギの下に30cm程度敷き詰めてあります。

日々の列車走行により砕石は、少しずつ劣化し、クッションの役目を果たさなくなることがあります。そのため、定期的に交換し線路を安定させる必要があります。

中でも特に活躍するのが「もも太郎」と呼ばれる大型道床掘削機械です。一晩の内に、大量の砕石を交換します。

アンダーカッターというもので砕石を掘削し、その後「のせ太郎」と呼ばれる別の機械を用いて新しい砕石を投入します。スラブてん充層補修は、新幹線のレールを支える土台づくりとして、とても重要な仕事の一つです。

確認車について

新幹線では、安全確保のため、始発列車の前に確認車という車両により、安全を確認しています。

確認車は、画像モニターにより、線路上に列車走行に支障するものがないか、線路に異常がないかの確認をします。

今は自動運転になっており、1人で操作できます。新幹線の安全走行のため、始発列車を迎える「最後の砦」として、とても重要な役割を担っています。